OpenDolphin という電子カルテがある。

日本で初めてのオープンソースの電子カルテということで一時期はそこそこは話題になったのだが、商用版の導入数は思ったほどには伸びず(累計で200 程度。ダイナミクスで4000強だから如何に少ないかわかると思う)、2020 年にはそれまで主に開発・販売を行なっていたLSC(ライフサイエンスコンピューティング)からmedley(メドレー)に事業としての譲渡がなされた。

メドレーは、新規の販売を中止したため、このラインでの命脈はほぼ途絶えたといっていい。「ほぼ」と書いたのは、既存ユーザーへのメンテナンスは(今のところ)一応は続けているから。

これに関して、一部で間違った情報が流布されているようなので、そこらへんの事情について書いてみたい。

経過とライセンスの取り扱い

ところで、上で述べた譲渡の際に、それまでしばしばその適用の妥当性が疑問視されていたオープンソースとしてのライセンス(GPL というライセンスが適用されていた)も事実上撤廃された。事実上というのは、公的にアナウンスされたわけではなく、関係者に対してのみそのような説明がなされたから。

細かいことを言うなら、2018 年頃よりLSC自体、派生バージョンはGPLライセンスに従わなければいけないという主張はしていないのだが、ここらへんの経緯は、概略を説明するだけでも一苦労するのでここでは触れない。

現在でも LSC 版 OpenDolphin-2.7 のソースコードは GitHub 上で「公開」はされているのだが、実務的な取り扱いとしては GPL の取り決め(改変した場合、そのソースコードを「公開」しなくてはいけない云々など)に従わなくてもいいとの見解がメドレーからも再び示された訳だ。

だから、商用利用している他組織 -具体的には MIA の OpenDolphin と SOSO の GlassDolphin– は、OpenDolphin-2.7 をベースに改変しているが、そのソースコードは公開すらされていない。

私も 2.7 ベースの OpenDolphin-2.7m というものを公開、求めに応じて実行可能なバイナリなどの提供していたため、概ね以上のような説明をメドレー担当者から受けた。

実際は、以前から LSC からも許可は受けていたのだが、そこらへんは大人の礼儀(笑)というやつで念のためメドレーにもご意見伺いを立てたという次第です。

「OpenDolphin は終わった」のか?

そのような事情があるので、医師の間では「OpenDolphin は終わった」との見方が体勢を占めているが、私はそうでもないとも思っている。

というのは、(私もそうだが)商用開発元を介さず自力で運用しているユーザーがけっこういたから。

今では正規ユーザーなど100もいないと思うが、自力運用組はこれより多いと思われる。

ネット上を調べればわかることだが、インストール方法などの情報はそこかしこに見られる。

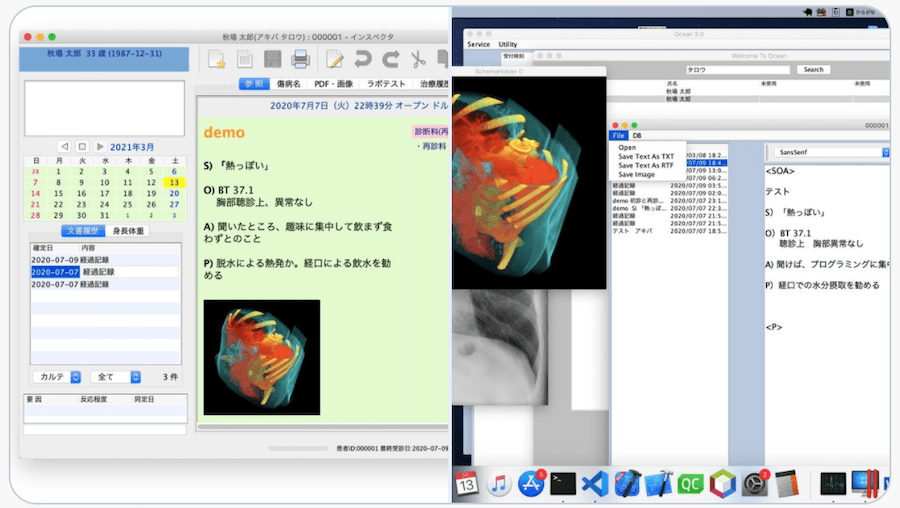

われわれも Windows や Intel Mac, M1 Mac への導入方法を案内している。

dolphin-dev は「ドキュメントが不足」などと言っているが、今では自力運用組が発信した情報などの方がはるかに豊富だろう。

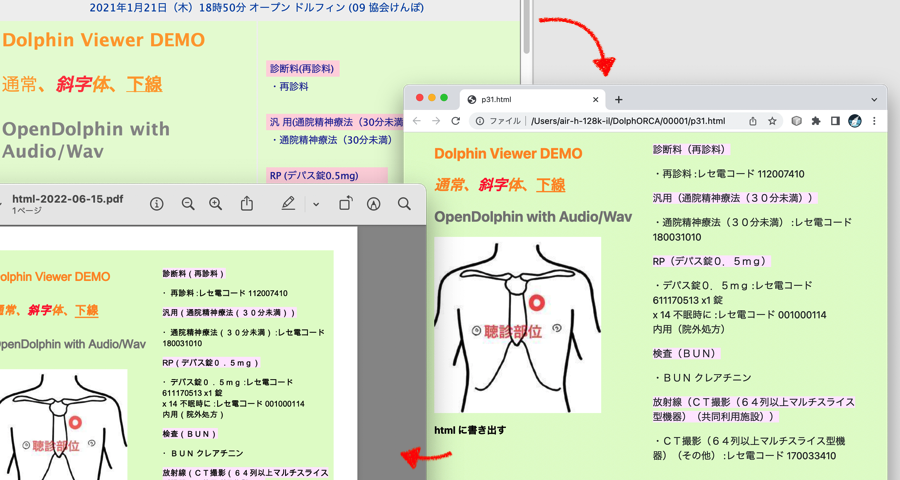

また、ユーティリティソフトの類も、公開されている範囲内では(商用開発元よりも)自力運用組の人々が開発したものの方が充実している。余談だが、私もデータ抽出ツールやデータの保管・閲覧用の OpenDolphin HTML/PDF Viewer などは求めに応じて適宜貸し出している。

OpenDolphin の技術的な構成はクライアント・サーバーシステムとしては極めてオーソドックスで、ある程度の Java のスキルがあるSEなどを抱えていれば、各種カスタマイズの上、自力運用しても格段困ることはないと思う(それゆえ、商用版が売れなくなったとも言えるが)。

だから、本流が途絶えたところで、実務上それほど困っている人は多くないと思われる。

強いていうなら、困っているのはこれまで商用開発元から購入していた個人開業医の正規ユーザーさんだろうが、(これだけ各種情報が流通しているのだから)適当なIT系の業者に相談すれば、乗り換えやデータコンバートなどは請け負ってくれるはずだ。(ただし、カルテ最終確定版の(書式情報なしの)文字情報や処方・処置内容のみの部分的なデータ移し替え程度では、厚労省がいうには、法的な意味では「移行」にはならないという解釈らしいので、業者の選定は慎重に)

私のところにも何人かの正規ユーザーさんから相談の連絡がきたが、メドレー担当者に相談したところ「そういう事情なら、そちらでお願いします」とのことだったので、商倫理?的にも問題ないらしい。

結局、何が言いたいかといえば、商用利用としてはほぼ「終わった」が、個人あるいは小規模組織で利用している人々にとっては「終わってない」んじゃないかってことです。

確かに、使われている技術は現在では古くなった感は否めないんですが、裏を返せば不具合の少ない「枯れた」技術ともいえるし、何よりソフト自体を自由に改変できる点は、今でも十分に魅力的でしょう。

後日譚 JakartaEE, Java17 対応

ところで、この記事、比較的最近書いた割には、ネット上でかなり参照されているようだ。

書いた本人としてはちょっぴり、誇らしくも嬉しくもある。

なのだが、「OpenDolphin は終わった」という文脈で引っ張られているようなので、ちょっと「あれ?」と思うところもある。

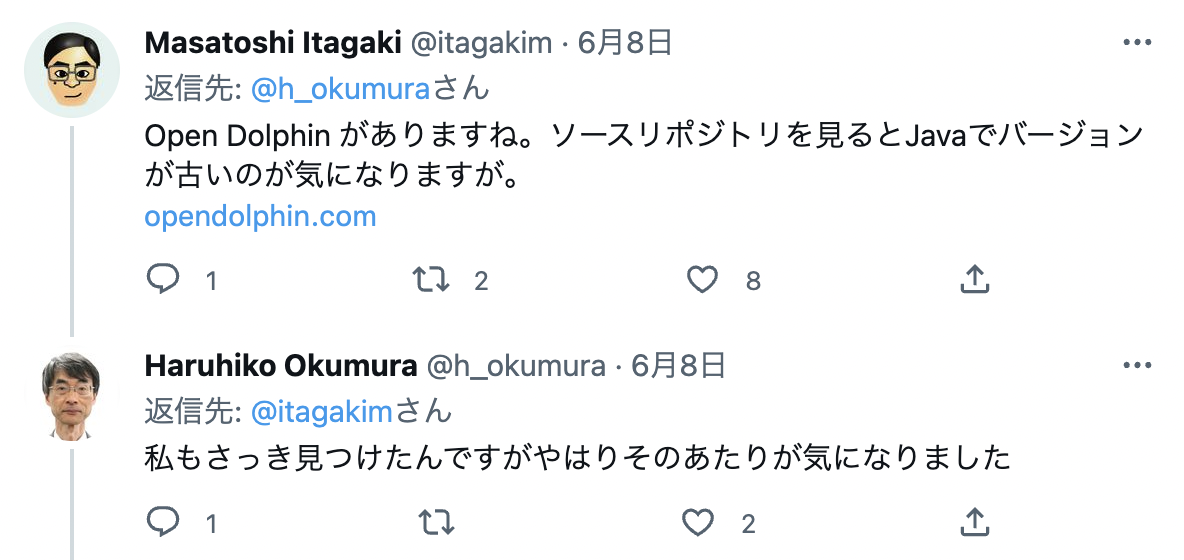

例えば、Twitter 上ではこんなやりとりが見つかる。

確かに、公開されているプロジェクトのほとんどが Java 1.8にしか対応していない のだが、これを Java11 や Java 15 あたりにアップデートするのはそんなに難しいことだろうか?

奥村先生に関しては、以前からスクリプト系の言語の書き方は上手いなあと感心していたほどなのだが、Java や C++ などの C 系の言語にはお詳しくないのかもしれませんね。でも、本格的な医療情報システムを組むなら、こういったスキルは必須でしょう。

また、病院に導入したいという文脈で OpenDolphin に言及していることから考えて、医療情報系統もお詳しくないようです。

実際には、私が関与している OpenDolphin-2.7m 系列に関しては JakartaEE 9.1, Java17 環境への移行は完了している。

https://www.facebook.com/hiroaki.inomata.9/posts/pfbid0sicqn33bHEjZ9Fc5N86qvJLNvbuFoC1F1tiRmhGtviYPVfoRQEUYvz8TcZvLLmstl

私の周囲の反応としては「Java11, 15 に適わせる程度なら、比較的容易。Java17 への移行は若干難しい(人によって解決法が異なってくるはずなので、開発方針や仕様などを決めるのに逡巡する)」程度です。

医療DX対応

最近になって、政府が医療DX を盛んに推進するようになりました。

私も情報収集を兼ねて厚労省主催の標準型電子カルテの技術作業班というものに出席させてもらいました。

2024/2 の時点でオンライン資格確認・電子処方箋の両サービスが稼働していますが、標準型電子カルテでは、さらに電子カルテ情報共有サービスというものを組み込む予定です。診療情報提供書(いわゆる紹介状)などをネット経由でやり取りしようというサービスです。

オン資確認・電子処方箋程度だと医療DXの恩恵はあまり感じないように思いますが、情報共有サービスあたりから景色は変わってくるのでは?と個人的には考えています。

医療関係のシステム事業者向けのサイトもあるのですが、医療DXに向けての各種案内が文字通り毎日のようにアナウンスされています。

そういう背景もあるためでしょうかたまに「ドルフィンはどうするのか?」と聞かれることがあります。

基本的には、ドルフィンは医療DX関連の各種サービスには対応するつもりはありません。

実際、第一回の班会議で提案したのは、(ドルフィンではなく)DolphORCA ベースのシステムです。

ただ、個人的には、電子処方箋のテスト的な意味で、ドルフィンの改修は行っていたりします。

具体的なシステムで動作確認などしないと、技術的把握が甘くなると考えているからです。

だから、実装しても一般公開することは考えていません。

(適宜更新予定)

猪股弘明

医師(精神科:精神保健指定医)

OpenDolphin-2.7m 開発者